〜業務効率化を支える「デジタル労働者」の正体〜

■ RPAの概要・定義

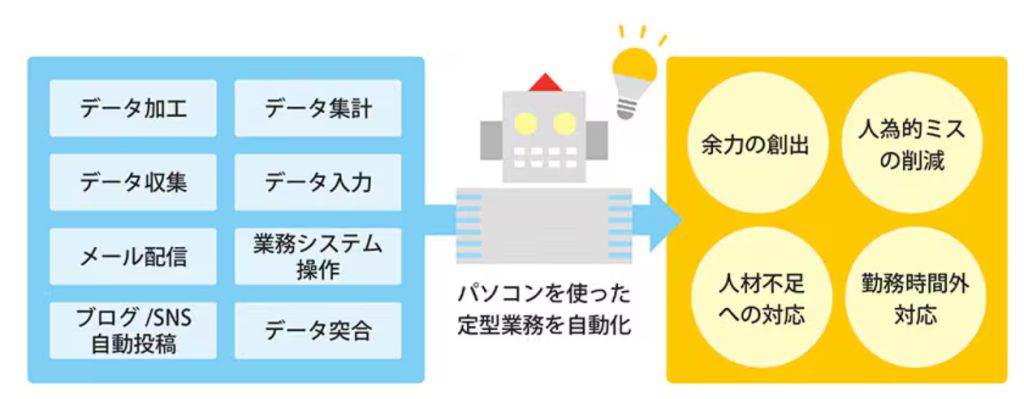

RPA(Robotic Process Automation)とは、

パソコン上の定型的な作業をソフトウェアロボットが自動で行う仕組みのことを指します。

例えば、データ入力、請求書作成、メール送信、システム間のデータ転記といった、毎日繰り返される事務作業を人の代わりに実行することが可能です。

「ロボット」といっても物理的な機械ではなく、**パソコンの中で動く仮想の作業員(デジタルワーカー)**です。プログラミングの専門知識がなくても導入・設定できるツールも多く、中小企業から大企業まで幅広く活用が進んでいます。

■ RPA導入のメリット

- 業務の効率化・生産性向上

単純作業をRPAに任せることで、人はより創造的・戦略的な業務に集中できます。

1人分の工数を大幅に削減できるケースも珍しくありません。 - ミスの削減・品質の安定

人為的な入力ミスや漏れが減り、正確な処理を継続的に行えます。

監査・記録の自動化にもつながります。 - コスト削減

人件費の圧縮、残業削減など、長期的なコストダウン効果があります。 - スピードの向上

人が数時間かかる作業を、ロボットは数分〜数秒で完了させることも可能です。

■ RPA導入のデメリット・課題

一方で、RPAには注意点も存在します。

- 非定型作業には対応が難しい

例外処理や判断を伴う業務はRPAだけでは自動化しづらく、AIとの併用が必要。 - 運用・保守コストがかかる

システム更新や画面仕様変更により、RPAシナリオが動かなくなるケースもあります。 - 導入設計の難しさ

どの業務を自動化すべきか、効果が出る範囲を見極める分析力が必要です。

■ 活用事例

RPAはさまざまな業務分野で導入が進んでいます。

- 経理部門:請求書の処理、経費精算、伝票入力の自動化

- 人事・労務:勤怠データの集計、入退社手続きの自動登録

- 総務・庶務:契約書や稟議書の進捗管理、社内報告書作成

- 営業支援:見積書の作成、顧客情報の更新、リードデータ抽出

- IT部門:アカウント発行・削除などのルーティン業務

これらの領域では、「人が判断する部分」と「機械が処理する部分」を明確に分ける設計が成功の鍵になります。

■ AIとの違いと連携の可能性

RPAとAIは混同されがちですが、役割は異なります。

- RPA:ルール通りに動く「作業の自動化」

- AI:データを学習し「判断・予測」を行う

つまり、RPAは「決まった手順の再現」が得意で、AIは「曖昧な判断やパターン認識」が得意。

最近では、AIが判断した結果をRPAが実行する「AI × RPA」の連携も増えています。

たとえば、AIがメール内容を分類 → RPAが対応部署に自動転送、といった運用が可能です。

■ 今後のトレンド・展望

RPAは今後、単なる業務自動化ツールではなく、「ハイパーオートメーション」(AI・BPM・RPAを統合した自動化)の一翼として進化していくと見られます。

特に、クラウド型RPAの普及により、リモート環境でも柔軟に運用できるようになりました。

また、AIによる文章理解や画像認識技術の進化により、非定型業務への適用範囲も拡大しています。

将来的には、**「人とRPAがチームとして働く時代」**が当たり前になるでしょう。

■ まとめ

RPAは、企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を支える重要な存在です。

単純作業を任せることで、社員がより価値の高い仕事に集中できる――それこそがRPA導入の最大の目的です。

今後はAIとの融合により、業務効率化だけでなく「業務の再設計」そのものを支援する仕組みへと進化していくでしょう。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4cda5e2d.24a67943.4cda5e2e.435e1b3a/?me_id=1429284&item_id=10000012&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fcoreana%2Fcabinet%2F11187929%2F11299342%2Fmain_02.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4cec0979.22ddbb38.4cec097a.c7119ba5/?me_id=1389456&item_id=10000021&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Faraswee%2Fcabinet%2Falbaba%2F10525851%2F10785037%2Fimgrc0100156305.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d07fb16.186e5e2d.4d07fb17.c457379f/?me_id=1425761&item_id=10000324&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdrwanwan%2Fcabinet%2F10695736%2F11528433%2Fimgrc0334038168.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d07fb53.e6f1c84e.4d07fb54.5276b229/?me_id=1435289&item_id=10000150&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fcreamchic%2Fcabinet%2Fgds%2Fgds_008%2Fgds-0082_00.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4cda5e36.d29f5ea6.4cda5e37.72a7d399/?me_id=1365798&item_id=10000537&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fpanenka%2Fcabinet%2Fbiiino%2Fitem%2Fmain-image-2%2F20250323102953_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b62ed80.9962d184.4b62ed81.c73d6da7/?me_id=1408760&item_id=10000138&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmscien%2Fcabinet%2F10871267%2F11722441%2Fmzt.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d07fbf1.7fc54e06.4d07fbf2.54e68783/?me_id=1409092&item_id=10000030&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fciileebaby%2Fcabinet%2F09137393%2F09137394%2F5.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4cec098d.b0ffa3cf.4cec098e.e290678a/?me_id=1405429&item_id=10000104&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fwatashi-hokkaido%2Fcabinet%2Fsku%2F01%2Fab0310-022.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d07fc55.799c05f5.4d07fc56.8df9ef1a/?me_id=1387681&item_id=10000055&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fe-cruz%2Fcabinet%2F09010767%2F09167040%2Fcruz_4syu12_th.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d07fc61.5e4184f3.4d07fc62.18e188b2/?me_id=1330034&item_id=10000115&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnexsource%2Fcabinet%2F10641165%2Fkesyo24%2Fkesyotop%2F25_fuku12.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c0c48b6.1e3aa3da.4c0c48b8.62b2c6ac/?me_id=1408283&item_id=10000390&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fanuajapan%2Fcabinet%2Fanua00141%2Fmain_thumb.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a76fe9d.a8c671d9.4a76fe9e.53dd967d/?me_id=1411961&item_id=10000256&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ft-interior%2Fcabinet%2Fitem%2Fusual%2Fhtc50_bp2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメントを残す