企業が成長を続けるうえで欠かせないのが「人材育成」です。

その中でも、役職やキャリアステージごとに必要なスキルや意識を高めるための「階層別研修」は、多くの企業で導入が進んでいます。

本記事では、階層別研修の具体的な事例、外注のニーズや課題、外注化によるメリット、今後の展望について詳しく解説します。

階層別研修とは

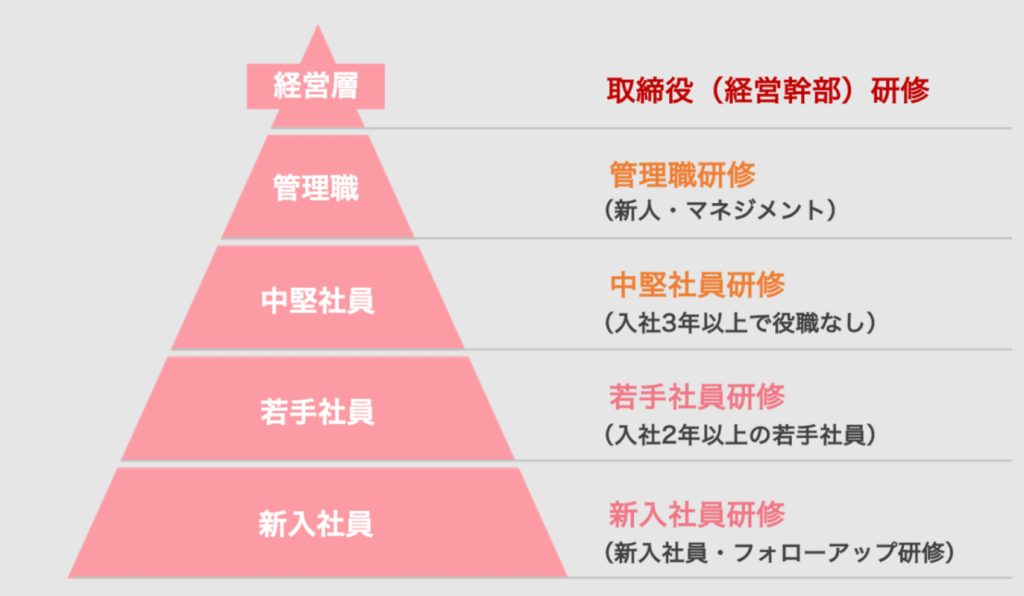

階層別研修とは、新入社員・若手・中堅・管理職・経営層など、従業員の階層に応じて実施される教育プログラムのことです。

それぞれの立場に求められる役割やスキルを体系的に学ぶことで、組織全体のレベルアップを図ります。

主な階層別研修の区分

- 新入社員研修:社会人基礎力・マナー・会社理解

- 若手社員研修:主体性・業務遂行力・チーム貢献

- 中堅社員研修:リーダーシップ・後輩育成・課題解決

- 管理職研修:マネジメント・人事評価・組織運営

- 経営層研修:経営戦略・意思決定・組織文化形成

階層別研修の事例

事例①:メーカーA社(中堅社員向け)

社内でリーダー候補の育成が課題だったA社では、「中堅社員研修」を外部講師と連携して実施。

リーダーシップ理論と実践演習を組み合わせた研修により、チームマネジメント力の向上と離職率低下を実現しました。

事例②:IT企業B社(管理職向け)

急成長中のB社では、昇格者が増える一方でマネジメント経験が不足していました。

管理職向けに「1on1ミーティング研修」や「フィードバック研修」を導入し、組織コミュニケーションの改善と人材定着率の向上を達成。

事例③:小売業C社(新入社員向け)

全国店舗展開を進めるC社では、入社直後の離職防止を目的にオンライン型の新入社員研修を採用。

基礎知識に加え、「現場対応力」や「顧客接遇スキル」も取り入れ、OJTの効率化と早期戦力化に成功しました。

外注ニーズの高まり

階層別研修はかつて「社内教育部門」が主導していましたが、近年では外注化が急速に進行しています。

その背景には以下の要因があります。

- 教育担当者のリソース不足

- 専門ノウハウの欠如

- 研修効果の可視化ニーズの高まり

- オンライン化・ハイブリッド化への対応

特に中小企業では、自社で体系的な教育プログラムを設計するリソースが限られるため、外部の研修会社を活用するケースが増加しています。

階層別研修における課題

- 研修効果の定着

受講直後は意識が高まるものの、現場での行動変容につながらないケースが多い。 - 階層ごとの課題設定の難しさ

全員に同じ内容を提供しても効果が薄く、個人差に応じた設計が求められる。 - コスト・時間負担

年間計画に組み込む際、コストや受講時間の確保が課題となる。 - オンライン研修の質の確保

リモート形式が増える中で、受講者の集中力や双方向性を保つ工夫が必要。

外注によるメリット

外注化には多くの利点があります。

- 専門的ノウハウを活用できる

教育理論や実践事例に精通した講師が担当し、内容の質が高まる。 - 最新トレンドを反映できる

DX・リーダーシップ・メンタルヘルスなど、社会変化に即した研修が可能。 - 社内負担の軽減

教育設計から運営、効果測定までを一括で任せることができる。 - 効果測定やレポート提供

受講後アンケートや行動変容データをもとに、次回施策へ反映しやすい。

今後の展開とトレンド

今後、階層別研修はさらに多様化・データ化が進むと予想されます。

- AI・データ分析の活用

受講者の行動ログや成果データを分析し、個人最適化された教育へ。 - ハイブリッド研修の定着

オンラインとリアルを組み合わせた柔軟な設計が主流に。 - エンゲージメント向上型研修

「学ばされる研修」から「自ら学びたい研修」へのシフト。 - グローバル人材育成への展開

海外拠点や多国籍チームへの教育ニーズも増加。

まとめ

階層別研修は、企業の成長段階に応じた「人材の土台づくり」の要です。

外注によって専門的かつ効率的に研修を実施することで、組織の課題解決や次世代リーダー育成につなげることができます。

今後は、AIやデータ分析を活用した個別最適化研修が主流となり、**「学び続ける組織文化」**が企業価値を左右する時代になるでしょう。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b28cf31.29e65c36.4b28cf32.7f5c60c7/?me_id=1383587&item_id=10000150&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fito-ito%2Fcabinet%2Fproduct%2Fito%2Fef%2F3r.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a66be85.a1ac3245.4a66be86.a4590de7/?me_id=1346621&item_id=10001863&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Feunicedress%2Fcabinet%2Fitem3%2Feuni-123.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4adbef62.9be0b319.4adbef63.0796ffee/?me_id=1421621&item_id=10000990&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fangelingg%2Fcabinet%2Fag-r-00141%2Fag-r-00141.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c0c48b6.1e3aa3da.4c0c48b8.62b2c6ac/?me_id=1408283&item_id=10000361&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fanuajapan%2Fcabinet%2F11288031%2Fimgrc0123018451.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b28bdb5.79eee638.4b28bdb6.5d353577/?me_id=1358413&item_id=10001261&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftsurunishi%2Fcabinet%2Fsalesamune%2Fevent%2F20251004m%2Fmanual-q-4set-50.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d06bf4a.1087f174.4d06bf4b.68510a44/?me_id=1416181&item_id=10000019&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Flaneige-r%2Fcabinet%2F09605929%2Fimgrc0116061442.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4ba2e32a.53983f01.4ba2e32b.9a8110ba/?me_id=1371293&item_id=10000097&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsunshine-osaka%2Fcabinet%2F09390106%2Febi50siso50.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d2f7274.32b5c81f.4d2f7275.1494e619/?me_id=1382795&item_id=10000029&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fchayam-ec%2Fcabinet%2F234.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d07fb53.e6f1c84e.4d07fb54.5276b229/?me_id=1435289&item_id=10000150&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fcreamchic%2Fcabinet%2Fgds%2Fgds_008%2Fgds-0082_00.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4adbea54.70fb7f23.4adbea55.44ee1775/?me_id=1407396&item_id=10007801&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fizumo-honpo%2Fcabinet%2Fdg20250813121351159%2Ftu881mcjdu2i6q5j.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4cec0979.22ddbb38.4cec097a.c7119ba5/?me_id=1389456&item_id=10000021&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Faraswee%2Fcabinet%2Falbaba%2F10525851%2F10785037%2Fimgrc0100156305.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4cda5e2d.24a67943.4cda5e2e.435e1b3a/?me_id=1429284&item_id=10000012&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fcoreana%2Fcabinet%2F11187929%2F11299342%2Fmain_02.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d07fc61.5e4184f3.4d07fc62.18e188b2/?me_id=1330034&item_id=10000115&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnexsource%2Fcabinet%2F10641165%2Fkesyo24%2Fkesyotop%2F25_fuku12.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b62ed80.9962d184.4b62ed81.c73d6da7/?me_id=1408760&item_id=10000138&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmscien%2Fcabinet%2F10871267%2F11722441%2Fmzt.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d2f74b5.592dee5e.4d2f74b6.950fe711/?me_id=1430807&item_id=10000020&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fintou%2Fcabinet%2Ffurry_lip_blush%2F1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメントを残す