―――――――――――――――――――――――

■ 二次請けとは

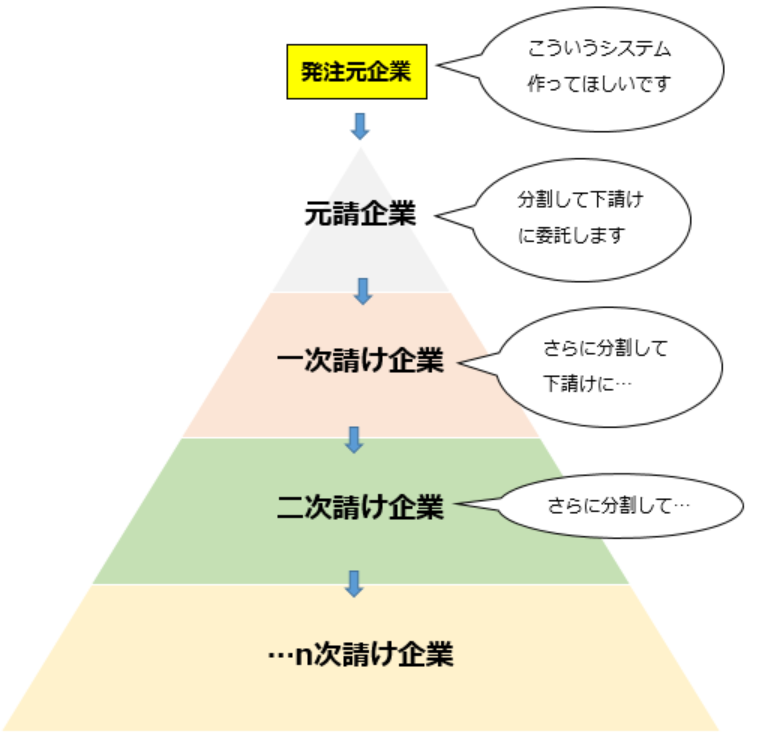

「二次請け(にじうけ)」とは、元請け(一次請け)から業務を受託した企業が、さらに別の企業にその一部を再委託することを指します。

たとえば、大手企業AがB社にシステム開発を発注し、B社がその一部をC社に依頼する――このC社が「二次請け企業」です。

このような構造は、建設業界・IT業界・製造業・広告制作など、多くの業種で見られます。

元請けから末端までの流れが3層以上になる場合、「三次請け」「四次請け」と呼ばれることもあります。

■ 外注における「二次請け」の意味

外注の世界で「二次請け」という言葉が登場するのは、業務委託の階層構造が存在するためです。

外注(アウトソーシング)は「自社で行うべき業務を外部に委託する」ことですが、その外部(一次請け)がさらに外注することで、二次請けが発生します。

つまり、

- 一次請け:クライアントから直接発注を受ける会社

- 二次請け:一次請けから発注を受けて作業を担当する会社

という構造です。

二次請け企業は、直接クライアントとは契約を結ばないケースが多く、一次請け企業との契約・管理下で業務を遂行します。

■ 二次請けの発注先とは?

二次請けとして依頼される発注先は、主に以下のような特徴を持つ企業です。

- 特定分野に強みを持つ専門会社(例:システム開発のUI/UX専門チームなど)

- 小規模ながらスピードと技術力に優れる企業

- 一次請け企業のネットワークに所属する協力会社

- 業務量の変動に柔軟に対応できる外注パートナー

発注側(一次請け企業)にとっては、コスト調整や納期短縮、専門スキルの補完などが主な目的です。

■ 外注先(=二次請け企業)側のメリット

二次請けの立場には、以下のような利点があります。

● 1. 安定した案件供給

一次請け企業がすでにクライアントと契約を結んでいるため、営業活動を行わずとも案件を受注できるケースがあります。

● 2. 実績づくりや経験値の蓄積

経験の浅い企業やフリーランスにとっては、一次請け経由の案件を通じてスキルアップ・ポートフォリオ構築が可能です。

● 3. 大手案件への関与

直接取引が難しい大手企業の案件に関わるチャンスが得られる場合があります。

■ 外注先(=二次請け企業)側のデメリット

一方で、二次請けには以下のような課題やリスクも存在します。

● 1. 利益率の低下

元請け・一次請けが中間マージンを取るため、報酬単価が下がる傾向があります。

● 2. 契約条件の制限

直接クライアントと契約していないため、納期・仕様変更・報酬条件などを自社で自由に交渉しづらい点があります。

● 3. クレジット(実績)に載らない

制作物などでは、自社名が表に出ない場合が多く、ブランド力や認知度の向上につながりにくいのが現実です。

■ 二次請けの具体例

● 例1:IT業界

- 元請け(一次請け):大手SIer(システムインテグレーター)

- 二次請け:開発会社やフリーランスがプログラムの一部を担当

→ 大規模プロジェクトでよくある構造です。

● 例2:広告・デザイン業界

- 元請け:大手広告代理店

- 一次請け:制作会社

- 二次請け:デザイナー・ライター・動画編集会社

→ 現場制作を二次請けが担当し、クリエイティブの実務を支えます。

● 例3:建設業

- 元請け:ゼネコン(総合建設会社)

- 一次請け:設備・内装業者

- 二次請け:電気工事・塗装など専門業者

→ 建設業界は階層構造が明確で、典型的な二次請けモデルです。

■ まとめ

二次請けとは、外注構造の中で一次請けから再委託を受ける立場のことを指します。

外注側にとっては「安定した仕事・経験獲得」という利点がある一方で、

「利益率の低下・裁量の少なさ」という課題もあります。

取引を行う際は、

- 契約内容・責任範囲の明確化

- マージン構造の理解

- 長期的に信頼できるパートナー選定

これらを意識することで、より健全で持続可能な外注関係を築くことができます。

―――――――――――――――――――――――

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d762fac.11e7932e.4d762fad.33b12357/?me_id=1310201&item_id=10004562&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fzoff%2Fcabinet%2Fmail%2F2026fuku_top_1017_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d6b8e37.ad8c41a5.4d6b8e38.3d005d57/?me_id=1352389&item_id=10000271&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdelishop%2Fcabinet%2Fb2210b%2Flh2210_main.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a66be85.a1ac3245.4a66be86.a4590de7/?me_id=1346621&item_id=10001863&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Feunicedress%2Fcabinet%2Fitem7%2Feuni-123rr.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b28c9d8.dc68a2e3.4b28c9d9.fb9945db/?me_id=1224379&item_id=10036035&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdarkangel%2Fcabinet%2F11667147%2F10%2F1114-main-251008-2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c503528.38542a8b.4c503529.300198bd/?me_id=1425903&item_id=10000032&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Flivease-official%2Fcabinet%2F11277816%2Fdvf-011mb.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d6b8e5e.e44caaea.4d6b8e5f.996d7ec7/?me_id=1434106&item_id=10000249&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhm-mart%2Fcabinet%2F11931721%2Fdiscount80%2Fhmm-f01049.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d48dc7f.47df210d.4d48dc80.89cc1dc0/?me_id=1198199&item_id=10014431&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsockkobe%2Fcabinet%2Fmain%2F810379-main-r.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b28c9d8.dc68a2e3.4b28c9d9.fb9945db/?me_id=1224379&item_id=10035358&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdarkangel%2Fcabinet%2F11667147%2F10%2F3166-main-251015-1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b4333ed.3e3a2ff4.4b4333ee.46e0cef4/?me_id=1379793&item_id=10000218&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fwhithwhite%2Fcabinet%2Fwhith%2Ftop%2F906b0bgx9pw2r.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b817958.fdd30164.4b817959.a9ee7e6a/?me_id=1192912&item_id=10095824&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fscope%2Fcabinet%2Fartek%2Fata93a11_a_im02.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4cf1f0c8.1639cd49.4cf1f0c9.5f26c795/?me_id=1306289&item_id=10000736&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fradianne%2Fcabinet%2Fmg2%2Fsale%2F50off_cm26.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b3eaeae.20e1b31f.4b3eaeaf.39317532/?me_id=1383465&item_id=10000020&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2F33taiyo%2Fcabinet%2F%2Fhitsuji%2Fimgrc0107583765.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメントを残す